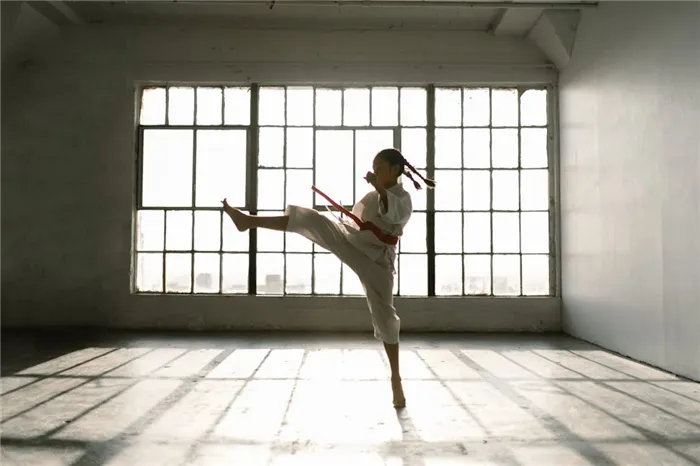

Джиу-джитсу — это не просто вид спорта; это комплексный подход, охватывающий как физическое, так и психическое развитие. Занятия джиу-джитсу открывают перед вами множество преимуществ: укрепление мышц, увеличение выносливости, гибкости и координации движений. Кроме того, джиу-джитсу способствует улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы, укреплению костей и снижению уровня стресса.

Джиу-джитсу

Джиу-джицу (или джиу-джитсу, точнее дзюдзю́цу на японском — 柔術, произносится как дзю:дзюцу (инф.)) — это общее название, обозначающее японские боевые искусства, включающие в себя как техники работы с оружием, так и без него. Это искусство рукопашного боя, характеризующееся принципом мягкости и податливости в использовании техник движений.

В истории джиу-джитсу выделяют несколько ключевых этапов развития:

- Истоки. Легенды указывают на то, что начало японской традиции рукопашного боя можно проследить от легендарного поединка Номи-но Сукунэ с Тайма-но Кэхая, состоявшегося, согласно преданиям, еще в 230 году до нашей эры:

Мужчины встали друг против друга. Оба подняли ноги и ударили друг друга. Номи-но Сукунэ сломал Кэхаю ребра ударом, а затем еще раз ударил его, сломав поясницу, после чего убил его. В результате этого земля Тайма-но Кэхая перешла к Номи-но Сукунэ и была полностью ему отдана.

- Сумо. Номи-но Сукунэ, ставший победителем в этом противостоянии, считается легендарным основателем сумо. С 642 года начались официальные соревнования по сумо, проводившиеся при императорском дворе. В дальнейшем в ритуально-спортивном сумо сформировался набор техник, основанных на бросках, толчках и сваливаниях. Тактика сумо была довольно простой; основные усилия делались на физическую силу. Различия между спортивным и боевым сумо заключались в том, что в последнем случае самураи использовали его в рукопашных схватках на поле боя, где не было ограничений на использование опасных техник.

- Ёрои-кумиути. Эта форма борьбы в доспехах, основанная на технике сумо, начала развиваться с X века. Техника ёрои-кумиути определялась конструкцией японских доспехов оёрои и дуэльным кодексом самураев, требовавшим ведения боев один на один с соблюдением правил. Борьба, как правило, начиналась из положения сидя в седле после неэффективной перестрелки из луков, и часто приводила к падению обоих соперников на землю. После этого борьба продолжалась уже в партере. Позиция в стоячем бою редко использовалась из-за тяжести доспехов, которые ограничивали подвижность воина. В кумиути вместе с приемами борьбы активно применялись удары сокровенным оружием: коротким мечом, ножом или кинжалом, направленными в уязвимые места между доспехами. Чтобы одержать победу, противники часто использовали свою левой рукой для блокировки действий соперника, а правой для нанесения ударов оружием. Технические ограничения тяжелых доспехов предопределили схожесть кумиути с сумо — позиции в основном включали толчки и сваливания. Борцы также использовали различные броски и падения, стараясь затем заблокировать противника с помощью своего веса. Хотя физическая сила, выносливость и вес оставались важными факторами, знание специальных приемов становилось решающим для успешного исхода боя. Опытные самураи учитывали особенности доспехов: например, при атаке сзади на лежащего соперника можно было потянуть за козырек шлема назад и вверх, открывая возможность для удара ножом или даже перелома шеи.

- Когусоку-дзюцу. Появившись на основе кумиути в XVI веке, эта техника основывалась на использовании более легких и открытых доспехов когусоку, которые стали более распространенными. Это расширяло арсенал тактических приемов и привело к возникновению движений, таких как броски через бедро, перевороты противника, а также болевые приемы на локти, коленях и шейных позвонках. Здесь также активно использовались удары в незащищенные части тела, включая апперкоты под юбкой доспехов и удары по коленям. В дополнение к этому, наряду с использованием малооружия (кинжалы и ножи), возникли техники связывания для захвата пленных.

- Дзю-дзюцу. В начале XVII века начинается обобщение накапливаемого боевого опыта и формирование отдельных школ боевых искусств. С наступлением мирного периода Эдо возникает множество школ дзю-дзюцу, которые сосредотачивались на борьбе с невооружёнными противниками и без доспехов.

Основной принцип править | править код

Джиу-джитсу относят к одним из старейших видов японской борьбы. Основной принцип джиу-джитсу заключается в том, чтобы избежать прямого противостояния. Чтобы одержать победу, необходимо не противиться, а уступать натиску противника, последовательно направляя его действия в нужную сторону до тех пор, пока он не попадет в ловушку, и затем обратить его силу против него самого. Этот принцип находит отражение в предании о враче Сиробэе Акаяме, который однажды заметил, что ветки мощных деревьев ломаются в бурю (по другим источникам — под тяжестью снега), в то время как ветви ивы, поддавшись силе, затем вновь вырастают, оставаясь целыми. Это наблюдение вдохновило врача на создание первой школы джиу-джитсу, которую он назвал Ёсин-рю (школа ивы).

В течение жизни человек строит и укрепляет четыре основные стены своей крепости:

- здоровье;

- социальные связи (взаимодействие с окружающими);

- знания и трудовая деятельность;

- духовное развитие.

Важно понимать, что если одна из этих стен разрушится, жизнь человека рискует рухнуть, как карточный домик.

Вот почему формирование этих четырех составных частей должно начинаться с самого раннего возраста. Крайне важно, чтобы ребенок, к моменту достижения взрослого возраста, имел надежный фундамент и устойчивую опору.

Занятия джиу-джитсу направлены на формирование стойкого и мужественного характера, а также на совершенствование лучших человеческих качеств.

Загадка происхождения джиу-джитсу: от самураев к современности

Джиу-джитсу — это древнее японское боевое искусство, основанное на принципе «мягкой силы». Основная идея заключается в том, что менее крупный и более слабый человек может одержать победу над более сильным противником, используя технику и стратегию, а не полагаясь только на физическую силу.

История джиу-джитсу полна загадок и легенд, окутанных ореолом самурайского мастерства и мужества. Одна из самых известных легенд гласит, что джиу-джитсу возникло под впечатлением от движений змей. Наблюдая за ловкостью и гибкостью змей в природе, самураи пришли к пониманию того, что можно применять их движения для отражения атак и методичного управления силой противника.

Несмотря на множество легенд, корни истории джиу-джитсу находятся в реальности. В VIII веке в Японии уже существовало боевое искусство дзю-дзюцу, которое использовалось как средство самообороны и основывалось на принципах мягкой силы. В XV веке дзю-дзюцу трансформировалось в джиу-джитсу, что оказалось весьма популярным среди самураев, уделяющих особое внимание техникам бросков, удержаний и болевых приемов.

Бразильская революция: в начале XX века братья Грейси, эмигрировавшие в Бразилию, адаптировали джиу-джитсу к новым условиям. Они ввели разнообразные техники и разработали бразильское джиу-джитсу (BJJ), в котором акцент сделан на использовании полной силы тела и оптимизации техник занимающихся.

Сегодня бразильское джиу-джитсу стало одним из самых популярных видов боевых искусств в мире, активно применяется в самообороне, спорте и фитнес-индустрии, и это станет темой нашего дальнейшего разговора.

Основные техники и приемы джиу-джитсу

Джиу-джитсу представляет собой обширную систему, включающую в себя разнообразные элементы:

- Борьба: технико-контроль и удержание противника с использованием его собственного веса в свою пользу.

- Броски: приемы, позволяющие сбить противника с ног и перевести его в удобное для атаки положение.

- Болевые приемы: техники, наносящие болевой удар по суставам противника, заставляя его сдаться.

- Удушающие приемы: методики блокировки дыхательных путей противника.

- Самооборона: приемы, применяемые для защиты от нападения, основанные на тех же принципах, что и в спортивном джиу-джитсу.

ФАЗА №1. СОКРАЩЕНИЕ ДИСТАНЦИИ

Изучение того, как сокращать дистанцию против соперника, который делает попытку удара, — один из наиболее критически важных аспектов джиу-джитсу. Задача заключается в том, чтобы обнаружить или создать возможность в обороне противника, в зависимости от того, с кем вы имеете дело.

Если перед вами стоит агрессивно настроенный оппонент, который продвигается вперед с намерением вам навредить, большая часть трудностей уже решена, так как он сам помогает сократить дистанцию. Важно вовремя реагировать и защитить голову от потенциальных ударов.

Если ваш противник ожидает и ищет момент для атаки, вам следует взять инициативу в свои руки, отвлекательно ударив его, пока сокращаете дистанцию.

Сокращение дистанции является одним из главных отличий между джиу-джитсу для самообороны и спортивным джиу-джитсу.

В спортивном джиу-джитсу вам не нужно беспокоиться о возможных ударах, поскольку противник на татами сосредоточен только на борьбе.

ФАЗА №2. ПЕРЕВОД БОЯ НА ЗЕМЛЮ

Как уже упоминалось, перевод борьбы в партер — важная составляющая джиу-джитсу. Это стратегия, позволяющая лишить вашего противника преимущества, которое он имеет на длинных дистанциях с мощными ударами.

Существуют различные способы перевести противника в партер после того, как установлен клинч: подножки, броски через таз, броски верхней и нижней частей тела.

Сокращение дистанции, перевод боя в партер и занятие верхней позиции — ключевые задачи в условиях самообороны, поскольку удары из позиции снизу обычно оказываются менее эффективными.

Тем не менее, в джиу-джитсу довольно часто сам спортсмен, называемый джитсером, может сознательно выбрать низкую позицию при переводе борьбы в партер. Эта техника получается благодаря захвату в гард (защиту), особенно если осуществить тейкдаун не представлялось возможным.

Для успешного выполнения работы из нижней позиции важно знать инстинкты и поведение соперника и быстро реагировать на них — это основа успеха работы джитсеров из нижней позиции.

Затягивание в гард (защиту) также очень популярно в спортивном джиу-джитсу. Позиция снизу является одной из самых интересных и захватывающих частей всей этой дисциплины.

Представители джиу-джитсу должны одинаково уверенно работать как сверху, так и снизу, участвуя в борьбе в партере.

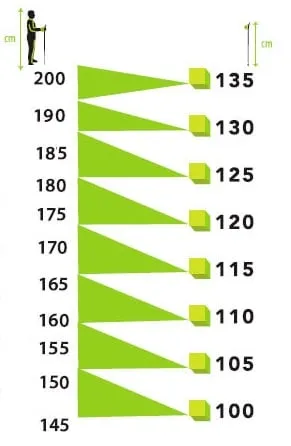

Инвентарь, экипировка, использующееся оружие

Японские боевые искусства обычно практикуются в специальной одежде. Кимоно, используемое для джиу-джитсу, может называться ги, доги или кейкоги, где кейко обозначает тренировку. Доги состоит из куртки, штанов и пояса. Униформа для занятий джиу-джитсу должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать сильные рывки и напряжения, а также достаточно свободной, чтобы не ограничивать движения бойца во время ударов. Правила предписывают ношение мягкого шлема (необязательно с 18 лет), перчаток с открытыми пальцами, мягкой защиты на голень (по желанию). Однако капу и защиту паха (ракушка) надевать обязательно. Обычно спортсмены выходят на бой босиком в кимоно белого или синего цвета.

В рамках джиу-джитсу кобудо акцент делается на работе с палками и холодным оружием. Поскольку дзю-дзюцу, как правило, ориентировано на самооборону без использования специальных средств, в качестве оружия могут использоваться различные предметы. Например, явара (палочка длиной 12–30,5 см), дзё (дубинка), бо (шест или посох), нож и веревка или пояс могут послужить оружием при необходимости. Среди распространенных подручных средств можно выделить нунчаку (две палки длиной около 30 см, соединённые веревкой), кама (серп), тонфа (палка длиной около 40 см с поперечной рукоятью), сай (металлический трезубец), кува (аналог тяпки), эку (деревянное весло) и тимбэй (щит), а также другие разнообразные элементы.

Техника

Учитывая, что джиу-джитсу развивалось в среде японских самураев как способ сражаться с пехотными, но вооруженными противниками без использования собственного оружия, следует отметить определенные особенности этого вида единоборств. К этим особенностям относятся, как воздействия, наносящие боль на суставы, так и бросковая техника. Важным аспектом является использование ударной техники, которая служит для того, чтобы остановить соперника, находящегося в состоянии болевого шока, давая время для броска, выводя противника из равновесия и нанося болевой или удушающий прием.

На протяжении своего существования джиу-джитсу развивалось в массу его разновидностей, поэтому каждый вид требует индивидуального подхода к обучению. Несмотря на то, что в разных школах названия техник дзю-дзюцу могли различаться (явара, хакуда, торидэ, когусоку), основная цель данного боевого искусства оставалась неизменной — эффективно защитить себя от атаки.

Судейство

В бразильском джиу-джитсу судейство осуществляется специально обученными судьями, которые следят за соблюдением правил и недопущением запрещенных приемов. Они оценивают выполнение техники, количество набранных очков и длительность боя.

Судьи в Jiu-jitsu brasileiro подразделяются на несколько категорий. Основные из них:

- Комиссар. Назначается Судейской комиссией Федерации и осуществляет контроль всех судей на спортивных мероприятиях.

- Главный судья. Совместно с комиссаром проверяет наличие необходимых помещений, оборудования и инвентаря перед началом соревнований. Также его обязанности включают контроль за допуском участников, жеребьевкой и утверждение расписания соревнований. Главный судья координирует работу всех судей и принимает окончательные решения в спорных ситуациях.

- Главный секретарь. Его задача заключается в подготовке расписания турнира, оформлении всех необходимых документов для проведения спортивного мероприятия и составлении списка назначения судейской бригады.

- Старший судья. Он отвечает за контроль правильного функционирования судей на татами, секретарей и хронометристов.

- Судья-хронометрист. Обязан контролировать время боя и сообщать судейской коллегии о его окончании.

- Рефери. Находится непосредственно с участниками соревнования на татами и отвечает за контроль хода борьбы, соблюдение правил турнира между спортсменами.

Судьи в Jiu-jitsu brasileiro обязаны иметь определенный уровень квалификации и проходить специальную подготовку. Им необходимо знать правила и техники этой дисциплины, а также уметь быстро и объективно принимать решения.

Соревнования по джиу-джитсу

На данный момент бразильское джиу-джитсу не включено в программу Олимпийских игр. За его возможное добавление отвечает Международная Федерация Спортивного Джиу-джитсу (SJJIF).

Главными событиями являются Чемпионат Мира, Чемпионат Европы и Кубок Мира, организацией которых занимается наиболее крупная и авторитетная международная федерация IBJJF, созданная в 1994 году. В этих соревнованиях участвуют лучшие спортсмены со всего мира, соревнующиеся за титул чемпиона.

В России проходят менее масштабные соревнования, в основном областные и региональные турниры. К проведению таких событий задействованы Российская Федерация ФБДДР, Крымская Республиканская Общественная Организация «Федерация Джиу-джитсу Республики Крым» (КРОО «ФДДРК») и спортивный клуб «ФАНАТ».